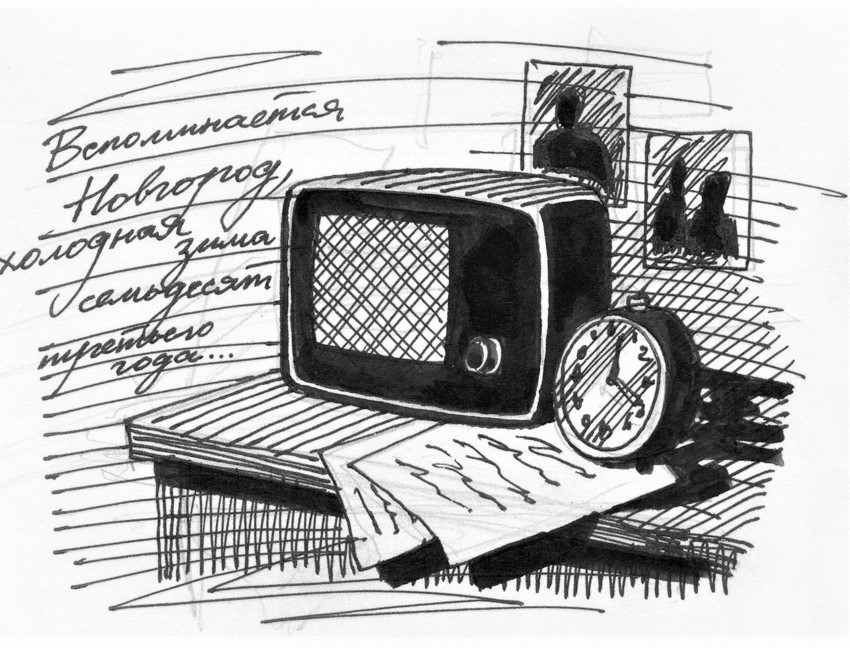

Вспоминается Новгород, холодная зима семьдесят третьего года, наша промерзшая до железобетонных костей общага, занавешенные одеялами окна, из которых сифонило, как из беляевской ноздри Ай-Тойона, красноватый отблеск электроплиток на озабоченных лицах студенток и беспечных физиономиях студентов - этими запрещёнными в общаге электрическими снарядами мы согревались, бубня себе под нос: «Не лепо ли ны бяшет, братие, начати старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоря Святославлича…» или повторяя, как таблицу умножения, классификацию индоевропейских языков: «ассамский, бенгальский, хинди, урду…».

Это была первая в моей жизни сессия, и я запомнил её со всеми самыми незначительными подробностями. Вечерами Серёга Фролов (был у нас такой студент) читал по общежитскому радио «Песнь торжествующей любви». Вкрадчивый голос вечно лохматого и не всегда трезвого Серёги привносил в высокую тургеневскую прозу что-то обыденное, простое, если не сказать простецкое, приближая русскую литературу к живой жизни со всеми её запахами и звуками…

А пахло в нашей общаге, как во всякой студенческой общаге тех лет, скудным холостяцким жильём, затоптанными полами и общественными туалетами, в которых вечно шумела вода… Вечно шумела и жизнь общежитская. По утрам, когда пятиэтажный муравейник будили богатырские трели железных советских будильников, своды общежития оглашались голосами, топотом ног, хлопаньем дверей… Днём шум ненадолго стихал, но к вечеру, когда кончались занятия в институте, он вновь нарастал, соревнуясь с шумом морского прибоя. В холле второго этажа, населённого больше студентами, нежели студентками, затевались танцы. Тоскующий голос Радмилы Караклаич, певшей сперва по-французски, а потом, с милым югославским акцентом, по-русски: «Падает снег, ты не придёшь сегодня вечером, мы не увидимся, я знаю…», манил, завораживал, помогая забыть о чугунной тяжести несданных зачётов и грядущих экзаменов…

Звучала музыка, падал за окнами снег, оттаивала заледеневшая до жути душа… Но танцы, как затишье перед бурей, прекращались властной комендантской рукой, вырывающей вилку проигрывателя из электрической розетки с назиданиями не шататься по ночам, «а то кому-то худо будет…». Обрывалась на полуслове песня, стихал в коридорах гомон и смех. Все разбредались по своим углам, вытаскивали из-под кроватей запрещённые электроплитки, грея над ними озябшие руки, и вновь склонялись над учебниками и конспектами, повторяя на память даты и имена, имена и даты…

И поглядывали на часы.

Ровно в десять щёлкал в радиодинамике незримый тумблер, и сквозь шуршание страниц откуда-то издалека доносилась до нас «Песнь торжествующей любви». Каждый слушал её по-своему, каждый по-своему внимал ей, предчувствуя то, чего еще нет, но обязательно будет…