Это был удивительный и странный день. Я не помню, как он начался, чем кончился, и с каким поручением меня послали к портному дяде Саше, который шил всем нам рубахи из синего сатина и очень тёплые варежки-шубарки. За работу он брал недорого, шил почти без примерки, на глазок, считая, что ему и так видно, где и сколько надо забрать, где выпустить, и, надо сказать, никогда не ошибался. Был он сутул, тяжко кашлял и без конца, одну за одной, смолил вонючие самокрутки, уверяя при этом, что только курево и спасает его от чахотки. «А то ещё хуже бы дохал. Я себя знаю», - хрипло говорил он, принося товар, и не считая совал деньги в нагрудный карман засаленной душегрейки, которую по обыкновению не снимал ни зимой, ни летом. Жил этот хмурый одинокий старик в покосившемся доме на краю села. Мы с бабушкой однажды зашли к нему, и меня поразило, что стены у него обклеены старыми газетами, а на полу в большом беспорядке валяются обрезки материи, нитки и пустые катушки.

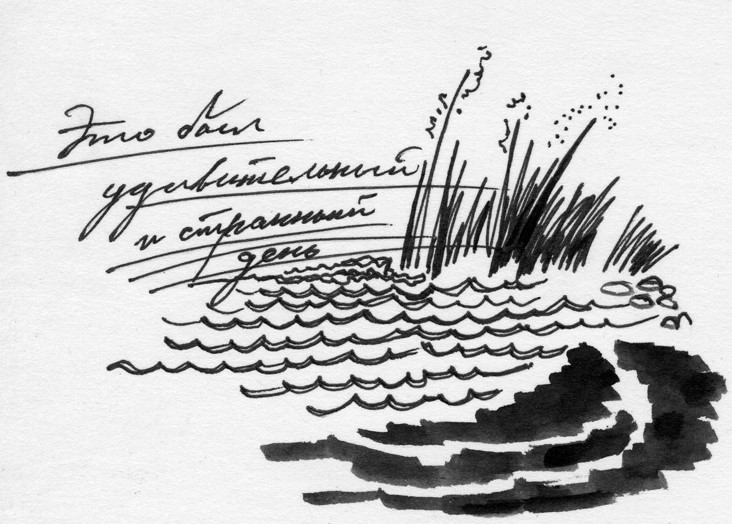

К нему я и направился, бодро сбежав вниз, к ручью, через который были переброшены дощатые мостки. Мне бы с разгона пролететь их, выскочить на пригорок и продолжить свой путь тем неспешным, но спорым шагом, каким всегда ходят люди, у которых есть дело. Но вместо этого я перегнулся через низенькие перильца и стал глядеть, как блестят в воде мелкие камешки и шевелится донная трава. Ручей беззаботно журчал, пропадая в ольховых зарослях, откуда наносило молодой крапивой, дягилем и сухой прошлогодней травой. Совсем недавно сошёл снег, отшумела большая вода, оставив на память о себе намытый песок, застрявшие в кустах обломки досок, щепки и прочий случайный хлам. Было там сыро, сумрачно и тенисто, хотя ольха еще только начинала зеленеть, а по берегам по-цыплячьи робко желтели отцветающие вербы. И мне вдруг так захотелось окунуться в тот сладостно тёплый медовый туман, которым были окутаны они, что я не утерпел и сошёл с мостков...

В кустах я тут же наткнулся на неизвестно как попавшее сюда тележное колесо, попытался выкатить его на луг, но ничего у меня не вышло. Колесо оказалось грязным, неподъёмно грузным, я весь извозился и оставил свою затею, благо мне тут же подвернулось другое занятие. Я столкнул в воду ржавую консервную банку; бултыхнувшись, она сильно накренилась, но удержалась на плаву, и я побежал за нею, не разбирая дороги. Дважды её прибивало к берегу, и всякий раз мне приходилось палкой направлять её к середине ручья, где её тут же начинало крутить и раскачивать. В конце концов она наскочила на корягу, черпнула через край, опрокинулась и, глухо брякая, колесом покатилась по каменистому дну.

Я совсем забыл, что отправлен по делу; ручей околдовал меня, заговорил, увлек. Теперь, когда с банкой было покончено, я принялся кидать в воду камни и щепки. Мне нравилось, как булькали и всплескивали они, поднимая фонтаны брызг. Это была замечательная игра, которой не было конца, как не было конца ручью, который бежал неведомо куда и неизвестно откуда. Солнце пронизывало его насквозь, видна была каждая травинки, каждый камешек; и песок на отмелях сверкал как золотой. Забыв обо всём на свете, я наверняка ушёл бы далеко, и, может быть, заблудился бы и заплакал. Но случилось иначе. Я поднял голову и увидел над собой большое, как шапка-папаха, воронье гнездо. Обдирая колени, я полез на старую растопыренную ольшину, чтобы проверить, нет ли в гнезде вороньих яиц или даже маленьких птенчиков. И когда мне казалось, что до заветной цели рукой подать, сучок подо мной предательски хрустнул, и я, ломая ветки, мешком свалился на землю.

Шумя и волнуясь, бормотал на каменистом перекате ручей, а я лежал на подстилке из прошлогодней листвы, ощущая сквозь штаны и рубаху сырую стынь не успевшей оттаять земли. Надо мной раскачивалось несуразно большое гнездо, и снизу мне не верилось, что я только что чуть не достал до него рукой. Упал я удачно, не почувствовав ни боли, ни обиды. Я лежал и смотрел, как льётся сквозь зелёное марево синий с золотом свет, сладко завидуя живущим в небесах резвым, быстрокрылым птицам, которых я почему-то до сих пор не замечал и даже не слышал, как звонко и радостно перекликаются они друг с другом.

Спохватившись, я встал, отряхнулся, вспомнив про колесо, брошенное в кустах, про мостки с перильцами, с которых так удобно глядеть в воду, про наказ сходить к дяде Саше, но вот зачем - этого я вспомнить так и не смог. Торопясь и ничего уже вокруг не замечая, я побежал, надеясь по дороге припомнить, зачем меня послали. Пустая затея! Запыхавшись и еле переводя дух, я свернул в знакомый проулок, протиснулся сквозь висевшую на одной петле калитку, взбежал на крыльцо и толкнулся в дверь...

Дверь была заперта. Я постоял немного, зачем-то подёргал истёртую до блеска железную скобу и, поминутно оглядываясь, побрёл восвояси, стараясь не думать о том, что ждёт меня дома.

Вечерело. Откуда-то слышался стук топоров и сердитое шорканье пилы. Высоко над головой насмешливо каркали вороны. Хмурые косые тени укоризненно ложились на дорожный песок. И только тут я понял, что прошёл день и что меня, конечно же, давно хватились дома. Впереди плелась длинная некрасивая тень, в точности повторявшая все мои движения. Она отцепилась от меня, когда тропинка, вильнув напоследок, юркнула в сырую тенистую ложбину, где всё так же беспечно лепетал торопыга-ручей, так легко увлёкший меня в заросли черёмухи и ольхи, где до сих пор лежит никому не нужное тележное колесо.